Regista, sceneggiatore, direttore della fotografia, insegnante. Dietro Mario Brenta si nascondono (ma non troppo) tutte queste figure. In realtà non si nascondono, perché sono tutte e quattro ben evidenti.

Per Mario non c’è niente da nascondere, sebbene da piccolo amasse molto giocare a nascondino. Soprattutto a casa, con gli amici, nei tardi pomeriggi d’inverno, rigorosamente al buio. “Una volta ho pensato di giocare da solo e mi sono nascosto così bene e a lungo, che i miei ad un certo punto si sono accorti e preoccupati della mia assenza. Hanno persino aperto le finestre per vedere se per caso fossi caduto in canale (abitavamo a Venezia in una casa piuttosto grande)”.

Con Mario c’è una conoscenza e un’amicizia che dura da anni, fatta di due tesi universitarie, di scambi di dvd per visionare le sue opere, di un brindisi a Parigi durante le rispettive vacanze. E poi c’è una fitta corrispondenza di telefonate ed email per dare voce a questa intervista in cui sì, la sua anima di sceneggiatore e di “mago” di immagini e parole, esce dirompente.

Partiamo dalle origini. Chi è Mario Brenta, professionalmente parlando?

Partiamo dalla decisione di non dare seguito professionale agli studi di ingegneria nucleare al Politecnico di Milano con grande disappunto di mio padre, ingegnere plurilaureato, compagno di corso di Carlo Emilio Gadda, che mi aveva già preparato la strada per una brillante carriera negli Stati Uniti; il tutto, bisogna dirlo, a mia insaputa. Pazienza, è andata così. E se è andata così, è così che doveva andare.

Ho invece iniziato una carriera di grafico pubblicitario, durata solo un anno, perché poi sono passato dalla grafica al cinema pubblicitario. Sì, ho fatto per un paio d’anni lo sceneggiatore di spot pubblicitari – che all’epoca, come è noto, si chiamavano Caroselli – poi, dopo il servizio militare, mi è capitata l’occasione di lavorare nel cinema-cinema e così mi sono trasferito a Roma, dove ho cominciato facendo lo sceneggiatore-ombra (leggasi: “negro”) e contemporaneamente l’aiuto-regista per una quindicina di film per poi passare alla sceneggiatura, non più da “negro”, e alla regìa. Di cortometraggi prima, poi di lungometraggi di finzione e, ultimamente da una decina d’anni in qua, assieme a Karine de Villers al cinema documentario: un cinema documentario un po’ sui generis, fuori dagli schemi convenzionali. Poi c’è l’altro versante – l’autre casquette, come dicono i francesi – ovvero l’insegnamento. Ma di questo magari ne parliamo dopo.

Karine de Villers

Sì, torniamo tra poco sul fronte insegnamento. Intanto approfondiamo il discorso cinema. Come si è appassionato a questo mondo?

Vogliamo partire, come è d’uso, dall’aneddoto carino?

Andiamo di aneddoto!

Potrei dire che il primo approccio sia avvenuto intorno ai cinque/sei anni quando in un cassetto della stanza di mio fratello Bruno – di diciassette anni più grande di me – ho scoperto dei negativi fotografici. Mi piaceva svolgerli e guardarli in trasparenza, ma soprattutto inclinarli in modo che, prendendo luce sotto una particolare angolazione, le immagini da negative di trasformassero in positive. Un giochetto affascinante e direi anche inebriante perché il tutto era accompagnato dall’odore un po’ pungente del triacetato che non mancavo mai di aspirare a pieni polmoni. Che sia nata da lì la mia inclinazione per il cinema? Chissà, potrebbe anche darsi.

Un segno però più evidente mi pare si possa attribuire ad un altro evento, unico per altro, cui mi è capitato di assistere quando ero un po’ più grandicello, diciamo intorno ai nove anni.

Un giorno è arrivata una troupe inglese per girare un film giusto davanti a casa mia (sempre a Venezia) e, lì, è stata l’occasione per restare ancora più a lungo alla finestra; passatempo – bisogna dirlo – a cui dedicavo non poco tempo delle mie giornate. Mia madre non smetteva di chiamarmi perché io venissi a mangiare, che era in tavola, e io le rispondevo che non potevo perché dovevo guardare quello che succedeva sul set di quel film. In realtà non accadeva quasi nulla perché tutto era lentissimo, e c’era anche un’altra cosa che mi lasciava piuttosto perplesso, il fatto cioè che malgrado le riprese fossero di giorno si facesse uso di un buon numero di proiettori.

Comunque tutto l’apparato mi aveva parecchio affascinato, soprattutto un personaggio di questo apparato che era l’operatore, cioè quello che stava dietro la macchina da presa che, mi ricordo, nella fattispecie era montata su un carrello bellissimo, tutto in legno di mogano con delle fantastiche ruote gommate che scorrevano dentro dei binari a forma di canaletta. La macchina da presa poi era una cosa enorme, un vagone e, secondo me, chi stava dietro a quella macchina aveva veramente in mano le leve di comando del mondo. Insomma, diciamo che questa passione mi si è così manifestata senza avere grande consapevolezza di cosa fosse il cinema, però secondo me essa si trasferiva proprio su questa figura dell’operatore. Difatti, ad un certo punto della mia vita, ho espresso il desiderio di voler fare l’operatore, cosa che però non ho fatto (almeno all’inizio) perché, a un certo momento, quando molto più tardi la passione per il cinema si è prospettata come possibilità concreta di attività professionale, dopo una grande risata i miei familiari mi hanno detto: “Ma come, vuoi fare l’operatore? Proprio tu che sei daltonico! Se però hai proprio questa passione per il cinema faresti comunque meglio a provare di fare il regista”.

E quindi? Come si sono evolute le cose?

Così, in attesa di fare il regista, ho continuato ad appassionarmi al cinema seppur come semplice spettatore e – perché no? – anche lettore. Infatti avevo scoperto un’altra cosa, sempre nella stanza di mio fratello. Una storia del cinema, un librone massiccio (esattamente quello che si vede bene nella foto, in basso) giustamente pieno di illustrazioni che mi dilettavo a scorrere con grande curiosità e piacere. Ce n’era una che mi affascinava in modo particolare, perché mi risultava alquanto enigmatica e inquietante: un’inquadratura de La passione di Giovanna d’Arco di Dreyer e che adesso purtroppo non riesco più a ritrovare.

Ma passiamo oltre, andiamo alla svolta, quella vera.

Ci racconti…

Avevo sedici anni, abitavo a Torino e un pomeriggio, come mi accadeva spesso, invece di studiare avevo pensato bene di andare al cinema.

A quell’epoca – dopo i cartoni animati, i western e i film di guerra dell’infanzia – mi ero orientato verso i gialli, i noir americani o anche francesi per cui, quando sono arrivato davanti al cinema e ho visto che che non davano il film che avevo pensato, ma un film di altro genere di un autore di cui non avevo mai sentito parlare, sono rimasto piuttosto deluso. Che fare? Ormai ero lì, ho pagato il biglietto e sono entrato.

Il film era Il settimo sigillo (vedi locandina in basso) e l’autore sconosciuto ovviamente Ingmar Bergman. Beh? Una folgorazione: sarà che in quel periodo ero anche un accanito scacchista, ma quel film mi sembrava davvero un capolavoro, una cosa mai vista. Ma si poteva davvero fare un cinema così diverso da quello cui ero abituato? Pareva di sì. E lì, come detto, si è prodotta la svolta.

Poster de “Il Settimo Sigillo”

Il fatto più curioso ancora è che, quando una ventina d’anni fa mi è capitato di incontrare Peter Greenaway, mi ha raccontato che anche lui aveva vissuto la stessa esperienza con lo stesso film, per di più quando aveva la mia stessa età e a causa dello stesso sbaglio che anche nel suo caso aveva prodotto una svolta importante. Ultima piccola nota: siamo tutti e due nati nel medesimo anno e nel medesimo mese. Coincidenze?

Ai posteri l’ardua sentenza. Direi comunque che, conti alla mano, la sua carriera di regista è lunga. Quali tappe ricorda con più emozione?

Lunga senz’altro come arco di tempo – un po’ meno per la quantità di film – di conseguenza la memoria viene un po’ meno. Beh, no… non è proprio così in realtà. Voglio dire, insomma, che ci sono emozioni più normali ed emozioni più insolite, particolari, soprattutto perché inattese. Quindi diamo per scontate e ovvie le emozioni in seguito alla partecipazione e ai premi ottenuti nei vari festival come Venezia, Cannes, Berlino e parecchie altre importanti manifestazioni e veniamo a quelle forse più intime, quasi segrete.

Per esempio alcuni episodi relativi a Maicol che, penso, sia stato il mio film più sofferto; un film che volevo abbandonare dopo la prima settimana perché, guardando il risultato delle riprese, ero caduto in uno stato di insoddisfazione così depressivo che, non solo non volevo continuare il film, ma nemmeno più continuare a fare del cinema. Un film che poi – pur sempre attraverso molte difficoltà di ordine psicologico – sono riuscito a portare a termine anche grazie all’amichevole aiuto di Ermanno Olmi che, con grande semplicità, mi ha messo di fronte alla realtà oggettiva e mi ha dato la spinta per la risalita da quell’abisso in cui ero precipitato: “Mario, se non te la senti, lascia perdere, in fondo si tratta soltanto di un film. Non farne un dramma, non ne vale la pena: la tua vita è molto più importante”. Sagge parole, quelle di Ermanno, infatti poi il film non solo si è fatto, ma mi ha portato non poche soddisfazioni.

Sul set di “Maicol”

La selezione a Cannes, per esempio (dopo il rifiuto di Venezia), seppur non nel concorso ufficiale ma nella sezione “Film et Jeunesse” dove ha avuto il gran premio e, successivamente, in seguito all’uscita in sala in Francia, il premio “Georges Sadoul” come miglior film straniero dell’anno. Tutti riconoscimenti, questi, del tutto inaspettati e per questo forse ancora più fonte di forti emozioni. Come quando è stato presentato al MOMA di New York nel quadro di una rassegna sulle nuove tendenze e scoperte nel panorama del cinema mondiale degli anni ’90; o quando al festival di Vancouver hanno dovuto organizzare una proiezione supplementare del film perché per quella prevista dal programma c’era stata una tale affluenza – ricordo una fila di persone che prendeva tutto un isolato – che moltissimi spettatori non avevano potuto entrare in sala. Forse perché il temutissimo critico del Vancouver Sun, che stroncava sistematicamente tutti i film e che lo aveva visto nella proiezione per la stampa, ne aveva fatto una critica più che elogiativa dicendo che era un lavoro di estrema durezza, ma anche di grande giustezza e bellezza. Credo però di aver provato l’emozione più bella e toccante in occasione del festival di Londra quando, cinque minuti prima della fine della proiezione, ho cercato di entrare discretamente in sala per essere pronto per il previsto incontro con il pubblico e sono stato bloccato sulla porta dalla maschera di servizio. “Non si può entrare, il film non è ancora finito.” Evidentemente non poteva sapere che ero l’autore del film e io, dal canto mio, me ne sono restato buono e rispettoso del suo divieto senza fare obiezioni. Allora lei si è girata nuovamente verso quella piccola finestrella ad oblò, che permette di guardare dentro la sala, per non perdersi le ultime scene del film ma solo per qualche istante perché si è quasi subito rivolta nuovamente verso di me per sussurrare quasi in lacrime: “È bellissimo. È un film bellissimo. Non ho mai visto un film così bello”.

Sul set di “Maicol” con Simone Tessarolo, protagonista del film

A proposito di Ermanno Olmi, significativo, nella sua vita, è stato proprio l’incontro con questa figura. Come siete venuti a contatto e cosa è scaturito da questa relazione?

Risolta l’impasse del daltonismo e fatta la scelta di stare a fianco della cinepresa e non dietro, come mi era stato amorevolmente suggerito, sono andato con mio padre a trovare un suo amico, all’epoca dirigente della sede RAI di Milano: il mitico dottor Mori, di cui molto si favoleggiava in famiglia.

“Caro Mario,” mi ha subito detto il Mori “non vedo che due soluzioni: o tenti il concorso al Centro Sperimentale – dove ti posso raccomandare – ma ti devi poi trasferire a Roma, oppure, se vuoi restare qui a Milano, dove non ci sono però molte possibilità, ti posso mettere in contatto con Olmi e vedere se ti può far cominciare un po’ dalla gavetta…”. Ermanno all’epoca era un giovane regista appena trentenne e non aveva fatto che due lungometraggi che però avevano lasciato il segno, anche e soprattutto per quanto mi riguardava, così senza esitazione alcuna la mia scelta era andata nella direzione “gavetta milanese”.

Con Olmi ci siamo incontrati alla “22 Dicembre” – la casa di produzione che aveva appena fondato con l’aiuto finanziario della Edison e, mi pare, anche della Titanus. Stavano per iniziare la produzione di un film di Eriprando Visconti (nipote di Luchino) Una storia milanese e così mi è stato proposto di far parte della troupe come assistente stagista alla regìa, proposta che ho subito accettato più che volentieri.

Da sinistra a destra Vittorio De Seta, Mario Brenta, Ermanno Olmi nella sede di IpotesiCinema a Bassano del Grappa

Dopo quell’esperienza, ho lavorato, sempre come assistente ma questa volta effettivo, in un paio di documentari con altre produzioni per poi sbarcare in una casa di produzione di pubblicità dove ho lavorato per un anno come sceneggiatore di Caroselli. Il mio vero desiderio era però quello di fare il “cinema-cinema”, così sono partito proprio per quella città dove prima non ero voluto andare, cioè Roma, e dove ho fatto carriera come aiuto-regista fino al mio lungometraggio d’esordio, ovvero Vermisat.

Molti critici avevano recensito il mio debutto alla regìa come la scoperta di un nuovo giovane Olmi, anche se più duro e intransigente. Il film era molto piaciuto ad Ermanno, anche se l’ho saputo molti anni dopo quando ci siamo ritrovati ad Asiago per un mio progetto di film da Storia di Tönle di Mario Rigoni-Stern con cui Olmi mi aveva messo in contatto, perché suo vicino di casa nonché storico amico. Il mio progetto, purtroppo, non si è mai realizzato come d’altronde – fatto curioso – nemmeno quello di Ermanno a partire da Il sergente nella neve, sempre da Rigoni-Stern. So anche che Mario ce ne ha un po’ voluto per questo – senza pertanto dirlo apertamente – malgrado il fatto che se i film non si erano potuti realizzare non era stato certo per colpa nostra.

Ma forse la cosa più interessante e significativa (almeno per me) – dopo Effetto Olmi, il film che ho realizzato su Cammina, cammina… (un film che ha segnato una particolare svolta estetica nella carriera di Ermanno) – è stata la nostra collaborazione a IpotesiCinema, la scuola-non-scuola di cinema, come lui la definiva, che aveva fondato a Bassano del Grappa e alla quale ho collaborato per più di vent’anni come coordinatore della… non-didattica.

Un’esperienza, per me, estremamente formativa e determinante, sia come cineasta che come docente, durante la quale la sola vicinanza con Ermanno mi ha fatto scoprire e apprendere non poche cose riguardo al cinema e, questo, non certo attraverso un insegnamento formale, ma attraverso un’amichevole, tacita, complicità.

Il gruppo di IpotesiCinema in azione

Numerosi i festival a cui partecipa. Le chiedo un commento per ciascuno di essi.

Tocchi un tasto dolente perché, oggi come oggi, mi verrebbe da parlare di come erano e non di come sono ora.

Come già accennato in precedenza, salvo alcuni rari casi, sono per lo più decaduti: in poche parole sono passati dall’innovazione e la ricerca alla più piatta omologazione e, quello che è ancor più grave, ad una sorta di clientelismo o, se vuoi, di servilismo nei confronti del cosiddetto potere… insomma, bene che vada, se resta un po’ di spazio è per gli amici del quartierino.

Comunque… Per parlare del passato, comincerei da Venezia perché per forza di cose è il primo festival che ho conosciuto e frequentato ancora prima di fare del cinema. Come spettatore, accanito cacciatore di ingressi gratuiti (improba fatica!) quando avevo una ventina d’anni, ma, ancor prima, quando avevo sì e no una decina d’anni e mia madre aveva pensato bene di portarmi a vedere una retrospettiva di comici del muto, un evento un po’ particolare perché, in deroga al regolamento del festival che vietava l’ingresso ai minori, visto che si trattava di comiche e che le proiezioni erano di pomeriggio, erano stati eccezionalmente ammessi anche i bambini.

Era l’inizio di settembre ma faceva un caldo insopportabile anche perché dall’imbarcadero di Santa Maria Elisabetta al Palazzo del Cinema ce la siamo fatta tutta a piedi sotto il sole e a poco valeva il profumo inebriante dei tigli rispetto alla scarsa ombra che facevano. In più, per l’occasione, anche se portavo i calzoncini corti, mia madre mi aveva fatto mettere una giacchettina di lana e anche un paio di guantini bianchi di filo. Erano i ruggenti anni ‘50 e, si sa, noblesse oblige.

Sui gradini di casa in Riva degli Schiavoni, a Venezia

I film non erano poi granché e non ne ho un ricordo particolare, salvo che per un film di e con Robinet che si chiamava Amor pedestre. Raccontava di un corteggiamento del protagonista nei confronti di una donna appena incontrata per strada: accostamenti, inseguimenti, separazioni, appostamenti, ricongiunzioni, il tutto attraverso inquadrature che mostravano soltanto i piedi dei personaggi. Insomma, non era certo una comica esilarante e l’idea che fosse tratta da una pièce di F.T. Marinetti non mi aveva, come è facile intuire vista l’età, minimamente sfiorato. Per fortuna che in sala c’era l’aria condizionata.

Dopo il periodo di cinefilia-accattona-fine-adolescenziale (vedi sopra), sono tornato in Sala Grande a Venezia all’inizio degli anni ‘70 in occasione di Tutte le domeniche mattina, un film di Carlo Tuzii sulla condizione degli emigrati italiani in Svizzera, in seguito all’ondata xenofoba scatenata dal senatore Schwarzenbach, con protagonista Sergio Endrigo e il sottoscritto in veste di sceneggiatore e collaboratore alla regìa. Che dire? Passare dalla platea alla tribuna riservata alle vedette fa un certo effetto, soprattutto quando questo avviene nella propria città di origine dove si fa ritorno (emigrante transfuga a Roma) come una sorta di figliol prodigo. Stesso effetto, ma ancora più intenso, con il mio primo lungometraggio come regista, Vermisat, di cui l’amico Carlo Tuzii questa volta era in veste di produttore. Poi, a parte un film collettivo di IpotesiCinema di cui ero stato il coordinatore ed un Leoncino d’Oro dell’Assessorato alla Cultura per il mio documentario Robinson in laguna, il silenzio più assoluto.

Carlo Cabrini in “Vermisat”

Cannes è invece tutt’altra cosa. La prima volta è stato nel 1980, quando sono andato per incontrare una produttrice svedese (ex-montatrice di Bergman) che mi voleva per un progetto di documentario per conto dello Svenska Film Institutet. Era maggio e anche allora faceva un caldo terrificante e ricordo come un incubo un pranzo di lavoro in una terrazza senza ombrelloni sulla spiaggia della Croisette… fortuna che non avevo più l’obbligo materno dei guantini bianchi di filo!

Seconda volta con Maicol, rifiutato a Venezia e accettato a Cannes seppure in una sezione parallela “Film et Jeunesse” dove ha ottenuto il Grand Prix di una giuria mista di professionisti e di giovani studenti. Un premio che non mi sarei mai aspettato e che mi ha riaperto il cuore dopo la delusione veneziana.

Bene anche il terzo capitolo, questa volta con Barnabo delle montagne nel concorso ufficiale. Niente premi anche se ci si è andati vicino: so che il film era piaciuto molto a Clint Eastwood che era il presidente della giuria. Forse perché si trattava di una specie di western seppur del tutto particolare, ambientato com’era nelle Dolomiti con i muli al posto dei cavalli e i fucili “novantuno” al posto delle Colt a tamburo.

Sul set di “Barnabo delle montagne”

Un aspetto curioso di Cannes è che, mentre per le sezioni collaterali il tutto si svolge con una certa tranquillità, per il concorso ufficiale durante tre giorni (quello della proiezione, quello che la precede e quello che la segue) si è sottoposti ad una sorta di uragano mediatico – interviste di ogni, tipo, trasmissioni televisive, fotografie, conferenze stampa, autografi – per poi cadere frastornati in uno stato di calma piatta dove hai l’impressione di aver sognato e che nessuno ti abbia mai visto né conosciuto.

Se vogliamo continuare non posso non parlare del Festival di Valladolid che si autodefinisce il festival dei valori umani. È lì che ho ricevuto il mio primo premio con Vermisat.

La Spagna viveva gli ultimi momenti dell’era franchista e la cerimonia della premiazione si teneva in una sala ultrabarocca in un’atmosfera più che seriosa. Ricordo la ripida scaletta per salire sulla scena: interminabile e per di più con un proiettore dritto negli occhi che ti accecava. Un miracolo se non sono caduto di sotto. Il presidente della giuria era l’attore Mel Ferrer, marito di Audrey Hepburn e stava seduto, come gli altri giurati, su una specie di scranno simile ad un trono. Quando mi ha consegnato il premio e stretto la mano, mi è venuto da sorridere, non tanto per la contentezza, quanto per il fatto che era proprio lui, il marchese Noël de Maynes, il cattivo di Scaramouche, mitico film di cappa e spada della mia infanzia.

Mel Ferrer, a destra, in “Scaramouche” con Janet Leigh e Stewart Granger

Dalla Castiglia al Nord-Italia: Festival della Montagna di Trento. Il più importante a livello mondiale nel suo genere dove mi sono trovato premiato e frastornato, io, lagunare benché appassionato di montagna, in mezzo alle espressioni allo stesso tempo incredule e ammirative di scalatori, specialisti di montagna e quant’altro. Soprattutto frastornato da Mauro Corona che non la smetteva mai di perseguitarmi con le sue tentazioni etiliche: “Dài, cosa stai qua a guardare i film! Andiamo a bere, Dio santo!”.

E poi ci sarebbero ancora tanti altri festival di cui si potrebbe parlare, ciascuno con le sue particolarità, le diverse esperienze i diversi incontri: Berlino, New York, Gramado in Brasile, Chicago, Vancouver, Montréal, Il Cairo, Istanbul, San Pietroburgo, Londra, La Rochelle, Annecy… Sì, forse l’aspetto più interessante è stata la possibilità d’incontro con altri autori e anche attori e cineasti vari. Con diversi di loro è nata se non una vera e propria amicizia – visto il ricorrente ostacolo della distanza geografica – la condivisione di un sentimento comune e di una reciproca stima. In ordine sparso: Kiarostami, De Oliveira, Jean Rouch, Rithy Pan, Theo Angelopoulos, i Taviani, Alain Tanner, Claude Miller, Chabrol, Michael Haneke, Anouk Aimée, Susan Sarandon, Jeanne Moreau, Sokurov, Antonioni, Shohei Imamura, Piavoli, Agosti, Luigi Di Gianni, Gianni Amelio, Gillo Pontecorvo, Giulio Questi, Kim Arcalli, Robbe-Grillet, Paul Vecchiali, Miguel Littin, Fernando Solanas, Denys Arcand, Florestano Vancini, Marco Bellocchio, Ettore Scola, Nanni Moretti, Michelangelo Frammartino, Pietro Marcello, Boris Lehman…

Mario Brenta e Jean Rouch

Dicevamo non solo cinema, ma anche cattedra. Lei è professore universitario. Ambito accademico e sogni degli studenti: binomio possibile o contrastante?

Per quanto riguarda la mia esperienza di studente di ingegneria al Politecnico di Milano, senz’altro contrastante. Per quanto riguarda invece l’esperienza di docente all’Università di Padova, scuole di cinema o altre università italiane e straniere, penso e spero più che possibile.

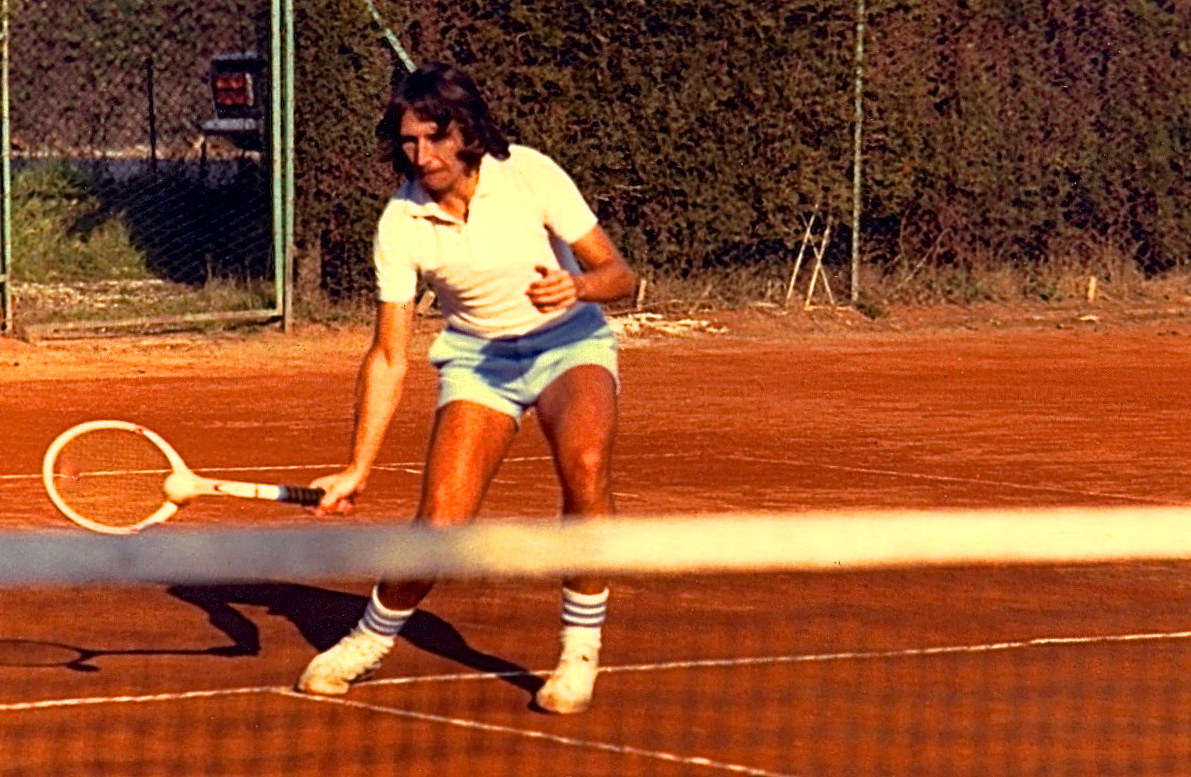

Perché? Perché al Politecnico ci sono andato, come detto, più per rispetto della volontà paterna che per libera scelta o sogni di futura carriera. I miei sogni (con poca convinzione perché veri sogni) andavano invece in tutt’altra direzione e per nulla accademica: giocatore di tennis e di basket, pilota d’aereo. Eventualità in seguito realizzate a livello semi-professionistico ma non certo all’altezza dei relativi sogni.

Insomma, si dà il fatto che il mio già non grande entusiasmo per gli studi d’ingegneria si sia ben presto spento vista l’aridità con cui veniva condotto l’insegnamento: formule su formule, formule all’infinito senza mai un’indicazione, senza mai un perché, una riflessione su come si era arrivati a concepirle, a… formularle! Se non mi aspettavo di certo una visione poetica (cosa che mi ero ingenuamente augurato), almeno – Dio santo! – un po’ di umanità.

Uno scenario che ho cercato di ribaltare quando mi sono ritrovato, inaspettatamente e quasi per caso (che sia stato un sogno?), dietro una cattedra. Se mi sono trovato a parlare da dietro una cattedra ho però sempre cercato di non farlo mai ex-cathedra. Ovvero non ho mai cercato di impartire nozioni-verità, ma di condividere e portare avanti assieme agli studenti delle mie riflessioni per cercare di capire meglio, attraverso quel particolare linguaggio che è il cinematografo, chi siamo, qual è il nostro rapporto al mondo, alla realtà che ci appartiene e alla quale apparteniamo. E così interrogarsi e riflettere anche sul linguaggio stesso. Spero che questo possa aver dischiuso negli studenti un qualche orizzonte reale e non illusorio, non soltanto di sogno.

Corso di teorie e tecniche del linguaggio cinematografico

Per quanto personalmente mi riguarda, posso dire che attraverso l’insegnamento, lo scambio reciproco con i miei studenti, ho avuto modo di imparare non poche cosette. Quelle che in definitiva hanno dischiuso anche per me nuovi orizzonti in merito al fare cinema, ovvero che hanno determinato quella svolta non certo insignificante e secondaria che ha segnato i miei ultimi lavori o, meglio, i nostri ultimi lavori perché realizzati tutti assieme a Karine de Villers.

Torniamo ora al suo ruolo di regista. Quali sono le sue fonti di ispirazione per il soggetto/sinossi/inquadrature/scelte sonore dei film?

Senz’altro, seppur in maniera indiretta, ho appreso molto da Olmi, De Seta, Antonioni, Bresson. Non certo per imitazione di uno stile – Dio ce ne guardi, ognuno deve giungere sviluppare il proprio in piena autonomia altrimenti si scade nella maniera – quanto piuttosto in merito all’approccio da tenere nei confronti della realtà di questo mondo che è – è non c’è altra scelta – la sola e unica fonte di ispirazione cui ci possiamo e ci dobbiamo affidare. Questo approccio, nel quale Karine de Villers mi è fida compagna, si chiama “apertura”, ovvero il porsi di fronte alla realtà con onestà verso le cose e verso noi stessi, con curiosità e rispetto ma senza pregiudizi, senza a priori, senza schemi precostituiti.

Ciò non significa per nulla rinunciare alla propria identità ma, anzi, renderla ancora più attiva in un rapporto dialettico paritario con il mondo esterno, con l’altro. E questo rapporto sarà tanto più ricco e proficuo se non partiremo mai da concetti, da immagini mentali, da idee precostituite, ma lasceremo che questi si formino, da soli, attraverso la nostra particolare sensibilità nel metterci in ascolto in ogni fase della lavorazione di un film, attraverso la nostra personale emozione: dalla scrittura, alla preparazione, alle riprese, al montaggio, all’edizione finale. Come ci ricorda, giustamente, Merleau-Ponty noi siamo Natura, facciamo parte della sua prosa e, per questo, ne possiamo scoprire la poesia. Essa non ci sta semplicemente di fronte, disponibile e pronta ad essere indagata con un metodo piuttosto che con un altro, ma condivide con noi la sua stessa essenza, la sua stessa “carne” che è anche la nostra.

“Il mondo non è fatto perché lo si pensi ma perché lo si guardi e gli si dica di sì”. Se vogliamo prendere per buona questa riflessione di Pessoa e assumerla come punto di partenza per il nostro operare allora dobbiamo affrettarci a purificare il nostro sguardo, a cercare di aprire gli occhi e gustare il sapore di quello che ci circonda nella nostra vita quotidiana, riuscire a cogliere e preservare la freschezza delle impressioni, la nostra capacità di lasciarci sorprendere dalle cose e da noi stessi. Dobbiamo essere in rotta con la percezione corrente, con il desiderio di riconoscimento perseguito attraverso la ricerca di una facile omologazione, ma ritrovare invece l’originaria ingenuità di fronte ai comportamenti e ai codici espressivi abituali. Si tratta di chiedersi davanti ad ogni cosa che cos’è e perché. Ma la risposta non è sufficiente se si limita ad essere il risultato di un atteggiamento di apertura passiva invece di essere il frutto di un’attenta vigilanza, di una consapevole anticipazione, di un presentimento sapientemente coltivato. La ripresa è la concentrazione dello sguardo, è l’occhio che sta sempre sul chi vive, in agguato. È la coincidenza di domanda e risposta che si avverte attraverso una sensazione di reminiscenza, ma attraverso le sempre nuove sfaccettature del divenire che ci colpiscono, appunto, in quanto nuove e nel medesimo tempo familiari. Tutto questo mediante il riconoscimento di un ordine materiale, concreto, plastico contro la disgregazione operata dal banale. Lo sguardo deve ristabilire l’armonia fra l’io e le cose, cioè quell’equilibrio fra mondo interiore ed esteriore; mondi che, attraverso il dialogo costante, devono pervenire a formare una sola realtà. Ed è questa la realtà che, credo, dobbiamo riuscire a mettere in forma e comunicare. Nel buon vero cinema – ci ricorda Godard – è la forma che pensa e non il pensiero che forma.

Poliglotta e globe-trotter. Quale città le è rimasta nel cuore e quale ha in serbo di visitare a breve?

Venezia. Dove sono nato, dove ho vissuto fino a quasi tutta l’adolescenza, che ho lasciato a malincuore e dove sono tornato per una buona decina d’anni dopo una lunga assenza. Però devo dire che nel seguire la tradizione piuttosto nomadica della mia famiglia (mia madre, nella sua lunga vita, ha abitato in quattordici diverse città e io la sto seguendo a ruota) mi sono trovato bene un po’ dappertutto.

Mi sono sentito a casa non solo nelle diverse città italiane (Roma e Torino su tutte) ma anche a Parigi, Marsiglia, Bruxelles… Completamente a casa a Los Angeles (e non so ancora perché), molto meno a New York (claustrofobia!), ugualmente bene in Canada come in Sudamerica (Brasile e soprattutto Ecuador), Spagna, Marocco e poi l’Africa, l’Africa nera, quella equatoriale e la sub-sahariana.

Dove ho in mente di andare? Non lo so: è come chiedermi quale sarà il prossimo film. So però che c’è una città su cui sto fantasticando da parecchio e non so nemmeno tanto perché: Buenos Aires. Chissà… In realtà lo so, sono affascinato dai nomi delle sue strade, dei suoi quartieri: la Matanza, Avellaneda, Tartagàl, Caballito, Diagonal Norte, Evaristo Carriego, Marcelo Torcuato de Alvear, Sarmiento, Tenente Coronel Jorge Obon, ma soprattutto la mitica (almeno per me!) Avenida General Belgrano!

Forse è un lato un po’ infantile, come il fascino dei nomi di città trovate da bambino sulla carta e su cui si è fantasticato a lungo: Stavanger, Kiruna, Barranquilla, Yellowknife, Alma Ata, Ulan Bator, Riobamba… o di province o regioni o monti o fiumi come Minas Gerais, Pernambuco, Chimborazo, Marañon, Ucayali, Foz da Iguaçu, Lake Athabaska…

A questo punto, non posso non ricordarmi di un episodio che mi è capitato a Vancouver quando, chiacchierando con una ragazza dell’organizzazione del festival, avevo scoperto che era nata a Winnipeg, altro mitico nome che aveva immediatamente acceso il mio entusiasmo. “Winnipeg, Manitoba. Splendido!”, mi era uscito di getto. “Sì.” aveva subito risposto lei, “Una città di schifo, piena di zanzare che non puoi neanche immaginare!”

Ma, allora, anche Buenos Aires… chissà, mi viene un dubbio: ne varrà davvero la pena?

Quale famoso film di quale regista le sarebbe piaciuto girare? Della serie: “ma perché non ci ho pensato prima io?!”

Ohi, ohi… troppi ce n’è. Si rischierebbe di non finire mai e di fare torto a qualcuno. Se bisogna però anche stare al gioco allora ne tiriamo fuori due a caso dal cappello. Banditi a Orgosolo di De Seta e Mouchette di Bresson. Che sia davvero un caso? Mah…! E cosa dire allora di Fitzcarraldo e Nosferatu di Herzog? E de Il grido di Antonioni?

Quale film è, a suo parere, sopravvalutato dalla critica?

Ma esiste davvero ancora una critica, una critica vera? Nel senso originario della parola “critica”? Ormai sono tutti critici, come si credono tutti esperti di calcio, di politica e soprattutto maître à penser se non addirittura “maestri di vita”.

Di critici veri ne sono rimasti davvero pochi, resistenti e inascoltati, per il resto… stendiamo un pietoso velo: incompetenti replicanti allineati con il sistema, propagandisti di vacuità mascherate da (falso) impegno politico e civile. Ma due paroline sull’aspetto estetico, sul filmico? No? Non è il caso? Ma andiamo, cose superate! Oggi quello che conta è il contenuto. La forma? Nell’espressione artistica è fondante, no? La forma? Forma fondante? Che parole superate, reazionarie! Contenuto, contenuto che diamine! E spettacolarità, soprattutto… e anche un (bel) po’ di colore e di gossip che non guastano mai.

Quale film è sottovalutato, ma ha un potenziale incredibile?

Tutti quelli di cui la critica buffona non parla mai, ma che quando, chissà per quale fortunata alchimia, arrivano al pubblico – non parlo del pubblico dei cinefili ma di quello medio, normale – vengono capiti, apprezzati e salutati come delle inattese e preziose scoperte. Purtroppo, anche queste già rare ma significative occasioni si fanno sempre più rare. E, in questo, anche i festival hanno la loro buona responsabilità: salvo poche eccezioni, sono sempre meno luoghi di ricerca e di scoperta, ma vetrine pubblicitarie di un’“arte cinematografica” che di artistico ha, ahimé, sempre meno.

Quindi, arrivati a questo punto, le chiedo: come sta il cinema oggi?

Cinéma? Connais pas!

Scherzi a parte… sta male, molto ma molto male. Mi pare più che evidente dopo quello che ho appena detto e questo credo sia ampiamente visibile per chi sa vedere, anche se le apparenze sembrano voler dimostrare tutto il contrario. Siamo di fronte ad un cinema (salvo come detto alcuni casi, non pochi in verità, ma messi pervicacemente e impietosamente fuori gioco) morto, imbalsamato sempre più appiattito sulla televisione, sulla brutta televisione, quella del consenso incondizionato e omologante, quella allo stesso tempo allarmistica e rassicurante. Quella del “il nemico è feroce ed è alle porte” ma anche del “tranquilli, lo respingeremo, siamo i più forti, tutto va bene, abbiate fiducia in noi”. Questo non solo per quanto riguarda il cinema e la TV ma, si sa, un po’ per tutto. E la consapevolezza del cosiddetto mal comune, con buona pace del proverbio, non è certo consolatoria.

“La televisione ci rende ciechi”

E all’interno di questo contesto poco rassicurante… lei ha progetti in corso?

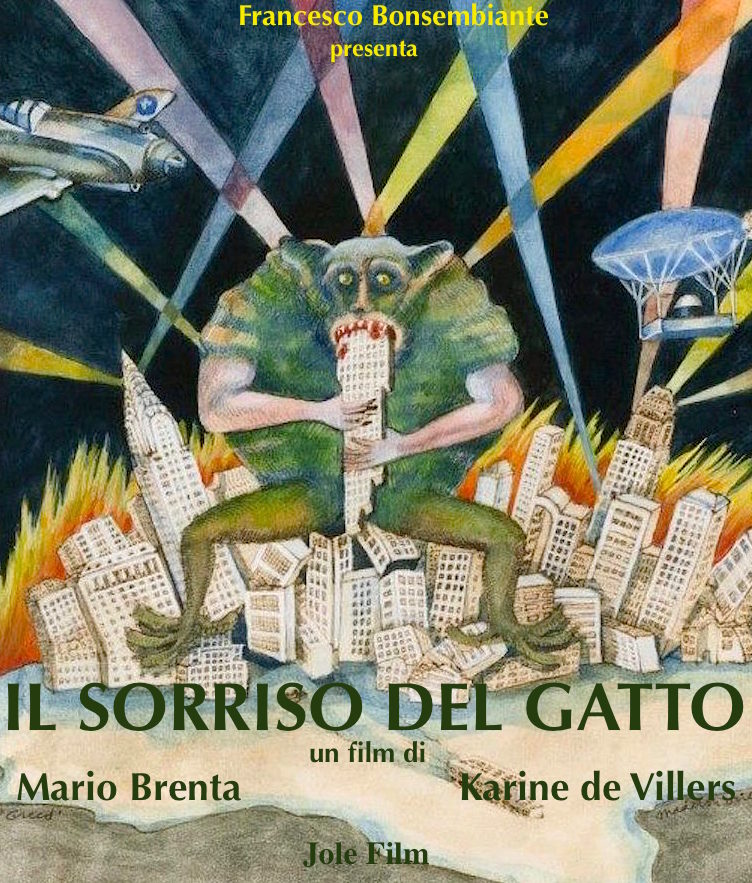

Un film quasi finito. Insomma, finito. Soltanto ancora qualche piccolo ritocco… Si chiama Il sorriso del gatto. È un film di sguardo, di apertura sul reale, così come si presenta, senza artifici. Fatto come sempre con Karine de Villers – mia complice da più di dieci anni – lascia “parlare” la realtà secondo il suo particolare linguaggio, quello delle cose, cercando di esserne il fedele “porta-parola”, l’interprete rispettoso. Così spero.

E progetti futuri?

Far vivere quest’ultimo film. Il fatto che sia, come detto, finito o quasi non significa che abbia cominciato a camminare nel mondo. Pensare a dei progetti è difficile e anche un po’ controproducente per quanto riguarda il nostro tipo di approccio.

Se guardo un po’ al passato, in fondo, quasi mai abbiamo pensato e scelto un progetto. Si può dire l’inverso, ovvero che siamo stati scelti da un progetto? Sì, in qualche modo. Ma direi che piuttosto ci siamo inciampati e caduti dentro. Ne siamo anche venuti fuori, dopo aver attraversato delle vere e profonde esperienze e aver fatto delle belle scoperte.

Cosa non può mai mancare su un suo set?

Uno strumento di ripresa visiva e sonora; delle luci, dei proiettori se ci si ingegna un po’ si può anche fare a meno; della luce del Grande Elettricista, invece, penso proprio di no.

L’ultimo film, Karine ed io, l’abbiamo girato interamente con un piccolo apparecchio fotografico tascabile, senza dover chiedere nulla a nessuno e passando totalmente inosservati. Così le cose si colgono lì, sul fatto, nella totale spontaneità e imprevedibilità del loro accadere. A guardare bene, la realtà, anche se spesso sembra ripetitiva è sempre nuova e sorprendente. Mettere in forma – lo ripeto – non significa costringere le cose dentro uno schema prestabilito ma rivelare le loro possibili strutture interne latenti, ovvero la loro particolare verità che è anche la nostra. E questo, per dire “veramente” il vero, è ciò che più ci piace e che, per ritornare a parlare di emozioni, più sinceramente ci tocca in questa nuova svolta del nostro percorso di cinema e di vita.

Serata libera. Cosa ordina al take-away e cosa guarderà in tv?

Take-away? Temo di no. Molto meglio la cucina di casa e poi, come al solito, niente TV. Al massimo un’occhiata al Televideo.

Se avesse la macchina del tempo, a quale anno tornerebbe e per cambiare cosa?

Lascerei le cose come stanno. Magari un cambiamento che potrebbe sembrare a prima vista un cambiamento in meglio potrebbe alla fine rivelarsi invece catastrofico. Meglio non rischiare anche se, in realtà, non ci sarebbe nessun rischio oggettivo: tanto, indietro non si può tornare.

Guardando invece al futuro: che insegnamento vorrebbe lasciare ai posteri?

Visto che parliamo di cinema… che il cinema non è un mestiere (lo può essere, perché no?) quanto piuttosto una scelta di vita. Una scelta che ti consente, anche quando non giri o non monti, di essere più vicino e più dentro alle cose del mondo. Insomma di vivere più intensamente. Ma si può vivere più intensamente anche in altri modi, facendo altre scelte di vita. A ciascuno il suo. Questa mi sembra la cosa più importante: capire chi si è e cercare di esserlo fino in fondo. Questo, ad essere sinceri, è forse l’unico atto di vera libertà che ci è concesso. Dopo, tutto viene un po’ di conseguenza. È un pensiero rubato a Pascal, ci possiamo fidare?

[ff id=”2″]

Grande zio finalmente stai producendo senza tanta sofferenza e riesci ad avete continuità Tanto grazie anche all’incontro con Karin

Ti meriti tutto il successo del mondo e oltre Abbraccio cosmico

Bellissima intervista (o biografia)! Ben scritta e di alto profilo.

Bella intervista che avvolge e coinvolge il lettore nel succedersi di domande azzeccate e risposte sincere ed esaustive. Il tutto corredato da fotografie di notevole impatto emotivo.